本帖最后由 18359180574 于 2021-7-20 08:40 编辑

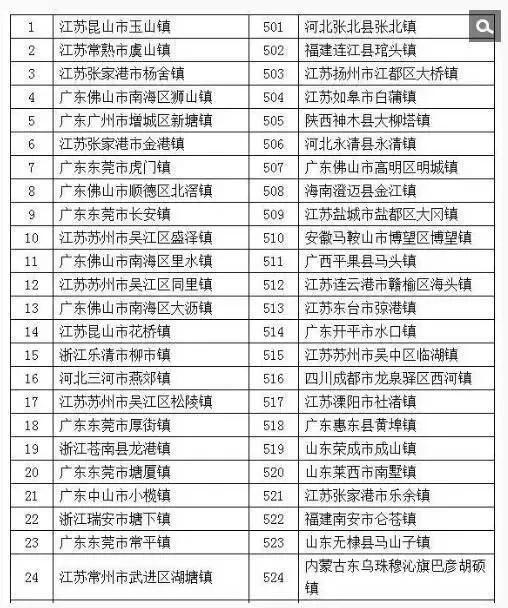

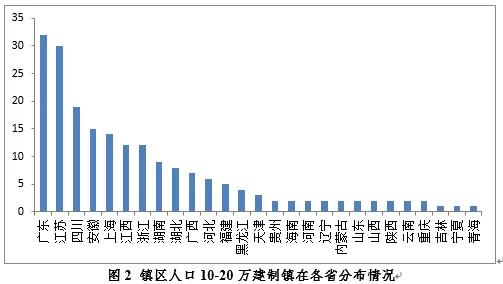

浙江省温州市苍南县的超大镇龙港镇于2019年8月撤镇设立了县级龙港市,由温州市代管,拉开了我国“撤镇改市”的序幕,这也是国家行政区划领域深化改革和新型城镇化试点的重要举措。所以,城镇规划君认为,如果龙港市这一“镇改市”试点成效显著的话,今后我国其他特大镇完全可以参照龙港撤镇设市模式,启动撤镇设市工作。比如我国镇区超过20万人的特大镇(非县城或县级市辖区)大概有24个,10万至20万人的镇72个,如广东佛山市狮山镇; 广东东莞市长安镇;广东东莞市虎门镇;广东东莞市塘厦镇;广东东莞市厚街镇;广东东莞市寮步镇;广东东莞市常平镇;广东省汕头市朝阳区西胪镇;广东省佛山市顺德区陈村镇;广东省肇庆市怀集县冷坑镇;广东省惠州市博罗县园洲镇;广东省广州市花都区狮岭镇;广东省广州市增城区新塘镇。江苏吴江市盛泽镇;江苏省泰州泰兴市黄桥镇;江苏省无锡宜兴市丁蜀镇。浙江省金华义乌市佛堂镇、浙江省桐乡市濮院镇;浙江省乐清市北白象镇;浙江省宁波慈溪市周巷镇;浙江省温州乐清市柳市镇;浙江省温州市平阳县鳌江镇;浙江省台州临海市杜桥镇;浙江省瑞安市塘下镇;浙江省乐清市虹桥镇; 浙江省温岭市泽国镇。福建省莆田市仙游县榜头镇、福建省漳州龙海市角美镇、福建省漳州市漳浦县绥安镇。河北三河市燕郊镇。四川省南充市仪陇县金城镇;四川省达州市渠县三汇镇。重庆市江津区白沙镇;重庆市九龙坡区西彭镇。陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇。河南省信阳市平桥区明港镇;河南省安阳市水冶镇。湖北省钟祥市胡集镇。广西南宁市宾阳县黎塘镇等。

所谓城、镇,本质都应是“市”,即经济专业化分工细化和居民管理自治化的产物。现实中,与其拘泥于城与镇的行政地位高低、规模大小之别而差别化推进,不如把乡镇作为小微城市,纳入城市化潮流,作为城市来建设治理,来得公平有效,也更符合城市化的基本要义和人本诉求。在这个意义上,乡镇城市化应作为新型城市化的支撑点,在战略层面上高度重视,实务层面上积极推进。 乡镇发展已成城市化短板。目前,乡镇发展面临诸多问题。因缺乏完整的财政权、人事权、规划权、建设权,乡镇在经济社会中的地位不断下降。乡镇经济占全国比重已从上世纪90年代末的约50%下降到近年来的不足30%;因缺乏必要的机构设置及其功能独立性,乡镇政府逐渐成为县级政府派出机构,乡镇自主自治、可持续发展空间日益狭小;因缺乏必要可支配财力、建设用地指标分配、项目审批权限,乡镇在科教文卫等公共设施配套、生态环境保护、人居环境改善、商务环境营造上严重滞后,吸引农村居民转产、就业发展能力日益不足。目前在乡镇就业的农民工占比约20%,较十年前下降约15个百分点。

总的来说,乡镇的宜居宜业性普遍较差,大多缺乏优质的医院学校和商业商务场所,缺乏优质的居住小区和生态休闲空间,缺乏优质的文化氛围和人才扎根土壤。东部地区大部分乡镇越来越成为低端制造业的集聚基地、农民工的暂居地,中西部地区乡镇则大多发展较慢、活力不足、空心化显现。 新市镇建设是乡镇城市化基本路径。从城市化基本规律来看,尽管部分乡镇将萎缩为自然集镇、较大村落,因其无法支持专业化分工深化所需的最低经济和人口规模,但更应看到中国乡镇的两个特殊性:一是县市域内人为规定了最多有一个城市,其余均为乡镇,尽管部分乡镇所集聚人口和经济规模已达小城市乃至中等城市规模,如果体制机制合适,完全可发展为现代城市;二是因民营经济多起源于乡镇,目前部分乡镇仍集聚大量工业企业,如果有效改善乡镇人居、发展环境,对吸引农村居民、农民工市民化,将可发挥重要作用。 “新市镇”基本内涵的更新不仅为“化镇为城”提供了新理念和模式,也有助于缓解“大城市病”。目前,日本、新加坡、香港等在卫星城的规划建设经验与教训基础上,更新了英国、美国等二战后的“新市镇”理念,把其基本内涵从“在大都市郊区兴建的吸收大都市人口,解决战后住宅紧缺问题,或在衰退地区兴建的为实现产业振兴,导入新产业的新城镇”,更新为“既能生活又能工作的、平衡和独立自足的新城”。这里,“平衡、独立”有三层含义:一是总人口要有相当数量的本地就业人员;二是新城的工作岗位不是单一的,以防止经济上的过分依赖和单一企业造成的垄断;三是新城的阶层应是混合型的,要有不同层次的人员来居住和工作。按此理念和要求,新市镇建设已成为发达国家和地区推进城市化特别是都市区化,缓解“大城市病”的基本途径。 我国大城市周边的乡镇,也需按照新的“新市镇”建设理念与要求,加强“化镇为城”改造。一要加强乡镇的城市现代功能培育,特别要增强现代商务、居住功能,保障其“既能生活又能工作”;二要赋予乡镇独立、自治法律地位,特别要明晰行政管理、财政预算地位,保障其能“平衡和独立自足”发展;三要加强城镇间的协同、互补发展制度创新,保障乡镇能有机对接核心城市。通过上述改造,可望改变传统乡镇发展因体制、功能局限带来的活力不足,也将缓解国内日益严重的“大城市病”,走都市区化发展道路。对远离大中城市的乡镇,则需根据具体情况,部分发展为小微城市,部分转变为自然集镇。

近几年来,浙江、广东、山东等乡镇城市化改革总体上为自发探索,且为自上而下的政府主导型模式,试点乡镇多处于被动状态,居民参与度不高。究其原因,一是乡镇与作为上级的县市间存在多方面的权利关系,而较难有主动性去争取省政府明确的下放权利,对应县政府权利下放不全、不彻底现象较普遍;二是上述省份推进的改革目前均以政策性文件方式进行,并没制定地方性法规,约束力不强,并可能随时变化,这也增大了乡镇对城市化改革的观望性;三是乡镇与县市间的诸多机构设置与功能配置、权限大小与责任分担等,多由相关法律法规所明确,省政府推进的改革,仅能在现有法律法规下展开,可作为空间并不多,可突破领域难系统化,而难以推进完整意义的乡镇城市化。 为此,按照新市镇的基本理念与要求,乡镇城市化尚需多方合力、协同推进。国家层面上,需加强推进乡镇城市化发展的有关法律法规梳理与修订,加强国家、省市互动,尽快明确一批可先行小城市培育的试点镇名单,并同步修改、制定实施一揽子政策体制创新,以把现部分省市自发推进的乡镇城市化试点上升为国家行动。省级层面上,特别是沿海省市和城镇密集带,可按照都市区化发展规律,加强乡镇的新市镇改造,着力增强其城市功能培育和城市管理权限的完整授予,提升其在都市区化中的参与性、能动性和平等性。乡镇层面上,则需积极试点、推进乡镇直选,以有效提高乡镇政府的能动性、居民参与城市治理的积极性,减少因目前城市按行政等级进行优势资源递减性配置带来的负面影响,增强乡镇作为城市的重要类型,吸引对农村居民转产就业、居住发展的能力和魅力。 总之,推进“化镇为城”是我国新型城市化的重要基础和内容,把乡镇城市化纳入城市化潮流是我国新型城市化公平、有效开展的基本要求和理应之举。

|